ヒラリー支持者が一般投票の結果を覆そうと署名活動をしている。詳しくは以下のサイトに掲載されているので見て欲しい。

Electoral College: Make Hillary Clinton President on December 19

英語のサイトなので意訳だが簡単に訳しておく。

12月19日、選挙人団が投票する。もし選挙人団が各州の一般投票結果に従って投票すれば、ドナルド・トランプが勝つ。しかし、選挙人団はやろうと思えばヒラリー・クリントンに投票できる。たとえそれが認められていない州であろうと、そうした票は有効になる。違反した選挙人はわずかな罰金を払うだけでよい。クリントンの支持者であれば喜んで肩代わりするだろう。我々は、選挙人団に州の一般投票結果を無視してヒラリーに投票するように求める。なぜか。

トランプは大統領にふさわしくない。多くのアメリカ人を槍玉に挙げているだけではなく、衝動的であり、暴力的であり、女性を蔑視し、経験不足なトランプはアメリカを危機にさらす。

一般投票ではヒラリーが勝っている。だから大統領になるべきだ。トランプが勝利した唯一の理由は選挙人制度だ。

選挙人はどちらの候補でも意のままに勝たせることができる。このような民主主義に反する制度をなぜ使うのか。

ヒラリーが一般投票で勝っている。トランプが大統領になるべき理由はない。「それは人民の意思」だと言うが、それは違う。ヒラリーが一般投票で勝っている。「憲法による我々の政治制度はトランプが勝ったとしている」と言うが、それは違う。我々の憲法は、選挙人が選ぶと言っているにすぎない。多くの州が不誠実な選挙人を縛っている。もし選挙人が一般投票の結果を無視して投票すれば、罰金を払わなければならない。しかし、選挙人は欲するがままに投票でき、それを止める法的手段は多くの州で存在しない。

これがいかに危険な意見なのか。まず選挙人に関する詳しいが分からない人のために私の

サイトから主要部分を抜粋する。

なぜこのような選挙人団という方式が採用されたのか。憲法制定会議の代表達の中で、連邦議会が大統領を選出するべきだという意見と人民の直接選挙によって大統領を選出するべきだという意見があった。

議会による大統領選出は大統領を議会に従属させる結果をもたらし三権分立の原理を脅かしかねない。また人民による直接選挙には、人民に大統領を選ぶ見識があるのかという問題、または人民を扇動する者が大統領になる危険性などが考えられた。

そこで州の定める方法によって選ばれた選挙人によって大統領を選出する方式が妥協案として提案された。それは州政府と連邦政府が権限を分有するという連邦主義にも沿っていた。また連邦制度の中で全国を単一の選挙区とする選挙は法的な重要性を持ち得なかった。

では選挙人制度のデメリットとメリットを列挙する。これは一般的に言われている内容。

デメリット

- 一般投票で多くの票を獲得しても敗北してしまう場合がある。そうした事態は何度も起きている。

- 一般投票の結果を無視して投票する選挙人、いわゆる不誠実な選挙人が出る。

- 州によって投票率が異なる場合、極端に高い投票率で選ばれたある州の選挙人と極端に低い投票率で選ばれた別の州の選挙人は同等と言えるのか。

- そもそも選挙人制度は国民の意思を正確に反映していない。

- 勝者総取りが多く、第三政党が選挙人を獲得できる機会がない。

メリット

- 大統領は国民の代表であると同時に連邦の代表である。連邦の統合を保つためには地域間の融合を図らなければならない。したがって、国民によって選ばれるという形だけではなく、連邦の構成要素である州によって選ばれるという形を取らなければならない。

- 選挙人制度によって二大政党制が確立されている。多様な見解を持つ第三政党が乱立すれば選挙は混戦になる。その結果、過半数を獲得できる大統領候補がなかなか出なくなって紛糾する。選挙人制度ではそうした事態は起こりにくい。

それで私の見解だが、まず私はあくまで中立。もしトランプが敗北していて、トランプの支持者が同じことをしていれば反対していた。それに人種差別も容認すべきではないと思っている。反対の理由は別のところにある。すなわち、次のようになる。

今回の署名活動をしている人々は、選挙人制度は民主主義に反する不公正な制度だから無視するべきだと考えている、一般投票で勝利した候補が大統領になるべきだと。

だから今回の署名活動に賛同している人にそうした活動は民主主義に反するから止めろという説得はまったく意味がない。彼らは自分達の意見が民主主義に沿うものだと思っているから。

その点に関しては私は特に言うことはない。一般投票の結果を正しく反映させるのが民主主義だという意見には一理ある。

しかし、ヒラリー支持者の行為は選挙人制度が存在する意義を無視しているから問題だ。忘れてはならないことは、民主主義だけが正義ではないということ。アメリカという国家には民主主義と並んで重要な原則がある。連邦主義だ。

選挙人制度は民主主義と連邦主義を両方体現したハイブリッド・システムである。きちんと考えられた上で構築されている。

つまり、選挙人は、各州に連邦上院議員の数と連邦下院議員の数に応じて分配される。これは憲法制定会議で侃々諤々の議論があった末に決まっている。つまり、連邦上院議員の数を分配することは連邦主義を体現する一方で、連邦下院議員の数を分配することは民主主義(当時は必ずしも「民主主義」という言葉は良い意味はないが・・・・・)を体現している。

極言すれば、各州は選挙人の選定を自由なやり方で行うことができる。それは憲法で決まっている。だから州知事の一存で選挙人を決めるように州の規定を改正すればそれも可能。事実、昔は一般投票がない州が多く、州議会が選挙人を選んでいた。それが時代を経るにつれて民主化して一般投票が当たり前になった。だから選挙人制度は時代に応じて十分に民主主義に沿う形に改善されている。それを忘れてはならない。

仮に絶対的な政治的正義があるとすれば、私の考え方はこうだ。ある者が突然、正当な理由もなく財産も自由も奪われずに普通に暮らすことをすべての人々に保障する。この政治的正義を実現するためには民主主義と連邦主義の両方が必要となる。選挙人制度を無視しようとする人はそこを分かっていない。

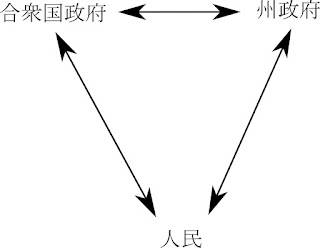

民主主義については特に説明する必要はないだろう。では連邦主義とは。合衆国憲法の制定者たちは、人民を州政府と連邦政府がそれぞれ統治するという二元制を規定した。図で説明するとこうなる。

なぜ憲法の制定者たちはこのようなシステムにしたのだろうか。似たようなシステムがある。三権分立。行政府、司法府、立法府が均衡して抑制しあうという仕組み。つまり、合衆国政府、州政府、人民が均衡して抑制しあう。何のためか。それは三権分立と同じ。三権分立では行政府、司法府、立法府がそれぞれ暴走しないようにしている。合衆国政府、州政府、人民が均衡して抑制しあうのは、同じくそれぞれが暴走しないようにするため。合衆国政府が暴走すれば、州政府と人民が抑える。州政府が暴走すれば、合衆国政府と人民が抑える。人民が暴走すれば合衆国政府と州政府が抑える。歴史上、さまざまな具体例があるが、ここでは言及しない。

暴走を抑える目的は何か。誤解を恐れず、簡単に言ってしまえば、ある者が突然、正当な理由もなく財産も自由も奪われずに普通に暮らすことをすべての人々に保障するためだ。

ここで問題となるのは、合衆国政府、州政府、人民が均衡して抑制しあうためには、それぞれが権限を持たなければならないということ。

アメリカでは州の権限が強いとされるが、昔と比べるとまったくそうではない。選挙人制度は州の権限を認めるために必要な制度である。もし大統領が州の意向を反映せずに人民の意思だけで選ばれればどうなるか。連邦政府の権限がもっと強くなる恐れがある。そして、実質的に州が有名無実の存在になれば、合衆国政府、州政府、人民の均衡が崩れる。その先に待つものは政治的混沌でしかない。

確かに歴史を振り返れば、南北戦争は、合衆国政府と人民が南部の州政府の暴走を止められなかったことに一因がある。均衡と抑制がうまく機能していなかった。それは州の権限が強すぎたからだ。

しかし、時代を経るにつれて連邦政府は肥大化して強大化している。そうした連邦政府の行動を常に警戒心を持って見張るためには人民だけでは足りない。州も厳しい目を注ぐ必要がある。そのためには州を強化しなければならない。

もし選挙人制度を否定してしまえばどうなるか。それは大統領の選出に大きな影響を及ぼすという州の権限を否定することになる。それは州の弱体化につながる恐れがある。州が弱体化して連邦政府を監視する役割を果たさなくなれば、そのつけは結局、人民に回ってくる。

それに選挙人制度によって、州と人民は大統領を選出した連帯責任を持つ。責任は義務を伴う。もし大統領が圧政を行えば、人民だけではなく州もそれに異を唱える義務を負う。

大切なことだからもう一度言う。

選挙人制度は民主主義と連邦主義を両方体現したハイブリッド・システムである。アメリカという巨大国家を運営するには、民主主義と連邦主義の二つの柱が必要である。だから選挙人制度は、一見すると時代遅れの非合理な制度のように見えても温存しなければならない。だから選挙人制度を無視して一般投票で勝っているヒラリーを大統領にすべきだという意見は考え直さなければならない。

追記:11月13日20時39分

そもそも選挙人制度は人民を扇動して大統領になる者を防止する目的で作ったという経緯もある。したがって、もしトランプが扇動者と認められるのであれば、選挙人自身の自由意思でヒラリーに投票するのはありだと思う。

しかし、やはりたとえ間接的であれ、ヒラリーの支持者が選挙人に数の力で迫るような運動は少数者の権利を脅かすことになる。民主主義は多数決の原理だけでは暴政となる。少数者の権利の擁護を伴わなければならない(この問題については拙著『

ジェームズ・マディソン伝記事典』で詳しく論じている)。ヒラリーの支持者ができることは、選挙人が「良識」を持って投票するように見守ることしかない。間違っても強制と誤解されるようなことはしてはならない。

猶、この文章は私のアメリカ人の知り合い(ヒラリー支持者)に送ったもので原文は英語。それを簡単に訳している。